高2からの自己分析、何をどうやって進めた? ~カリフォルニア大学サンディエゴ校 R.M.先輩~

海外大学を目指すうえで欠かせないのが「自己分析」。大学や専攻を選ぶ際はもちろん、エッセイや志望理由書を書くときにも、自分の価値観や関心をどう言語化するかが大きなカギになります。とはいえ、「何をどう考えればいいの?」「そもそも“自分を知る”ってどういうこと?」と戸惑うかたも多いのでは? 高2という早めの時期から自己分析に取り組んだカリフォルニア大学サンディエゴ校のR.M.先輩に、自己分析に取り組むきっかけや、その中にあった悩みや葛藤、得られた気づきについて詳しくお聞きしました。

※ここでご紹介している内容は個人の体験です。実際に準備する際は、必ず最新の情報をご確認ください。

迷った文理の二軸。エッセイ執筆で振り返り、大きな手がかりになったのは高2での自己分析!

今回の「ラボ協力隊」

R.M.先輩

アメリカ カリフォルニア大学サンディエゴ校 1年生、分子細胞生物学専攻。

文系・理系の両分野を学びたかったこと、研究資金やインターシップ機会などが充実していることから海外大学、特に米国の大学を志望した。

Q. 自己分析を本格的に始めた時期・きっかけは?

高2の冬から。興味分野について、出願時に一貫した形で伝えられることを目指して。

私が「自己分析」を本格的に始めたのは、高校2年生の冬頃から高校3年生の春にかけてです。

当時関心のあった分野に対し興味を持ち始めた理由が多々あり、将来的に大学や奨学金出願時にどのようにこれらの要素を一貫してつなげるか、だいぶ迷った記憶があります。

自分が本当に将来やりたいこと、そしてそのことをやりたくなった肝となるきっかけを明確に見出せるのではないかと思い、自己分析を始めました。

Q. 自己分析として実際にやったことは?

最初の一歩はRoute Hの自己分析講座。まずは将来やりたいことの言語化から。

自己分析のプロセス自体は、受験期間中ずっとやっていた記憶があります。ただ、最初はどこから入れば良いのかわからなかったため、とりあえずRoute Hの自己分析講座に参加をしました。

その講座でまず課せられた課題は、自分が将来やりたいことを言語化することでした。それによって、その後の自己分析の軸が出来上がったと思います。

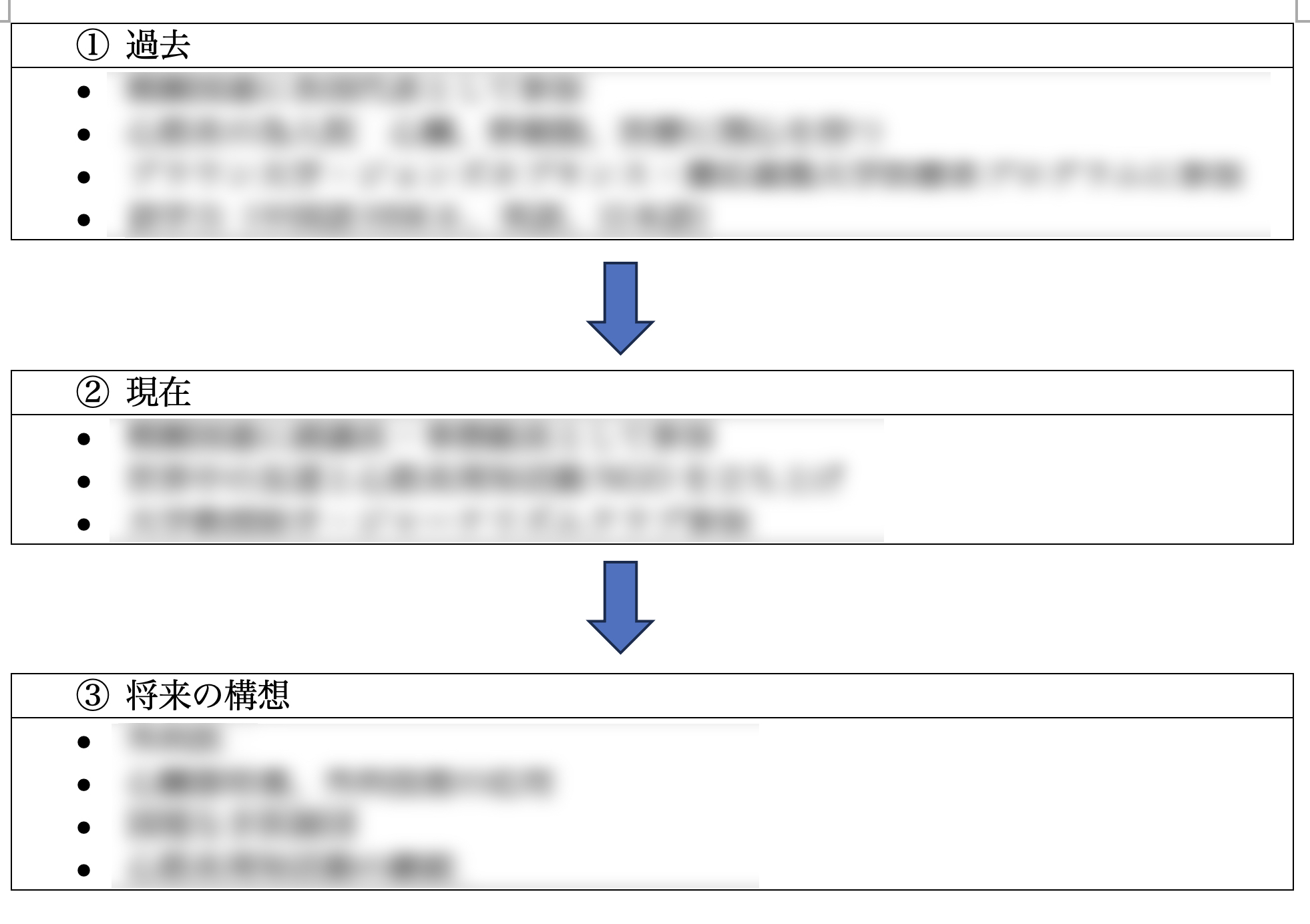

その言語化のプロセスで、過去、現在、そして将来の構想をフローチャート形式にまとめるというワークが特に印象に残っています。フローチャートを作り上げることでタイムラインみたいなものが完成し、だいぶ思考がまとまったように思います。

自己分析用に作成したフローチャート。自分の強みや興味関心、大きな影響を受けた出来事などを時系列でリストアップ

また、この言語化したものから逆算するような形で、その興味分野に辿り着いた理由へとつながるような過去の経験や課外活動・受賞歴などを厳選できました。これによって一貫性のあるエッセイが書けたと思っています。

Route Hの講座以外では、過去の活動のリスト化を中学生の頃から将来を見据えて行っていました。もちろん、そこまで早くから行わなくて良いのですが、リスト化をすることによって、何について志望理由を書くかなど検討する良いきっかけになると思います。

また、私はふっとした時にアイデアを思いつくことが多々あるので、受験生の頃はずっとパソコンを持ち歩いていました。大学の出願エッセイなども、駅中のカフェで書いた覚えがあります。

自己分析用に作成した文章やドラフトは、パソコンに保存して一元管理

Q. 考える中で難しかったことや悩んだことは?

興味のある2分野が文系と理系。どう軸足を置くか迷ったが、決断できるのは自分だけ⋯

自己分析の最初の段階において、私は再生医学と国際関係学の両方の分野に興味がありました。しかし、この二つは文系と理系に分かれ、自分が興味を持ち始めたきっかけと理由も違い、対極に位置しています。

国際関係学は、中学の頃に海外に住んでいた経験もあったため興味が湧き、模擬国連の活動を中学1年生から高校3年生まで続けました。課外活動の観点からすると、文系ではとても強固なバックグラウンドが出来上がっていたと思います。

一方で、中学3年の頃、医学・生物学の分野にも少しずつ興味を持ち始め、高校2年生になると気づけば生物学の分野にも進みたいと思うようになりました。

実は、私は小・中学校と理系がとても苦手で、むしろ避けていたと言っても過言ではありません。それでも、「もしかしたら」と思い高校では生物系の授業をとり、課外活動も行いました。が、やはり文系の課外活動や成績の方が圧倒的に強かったため、理系だけで受験に挑む自信がありませんでした。理系で受験をしてしまったら「いい大学」に受からないかもしれない、その恐怖が受験生の私の前に立ちはだかっていたのでしょう。

今思い返してみると、この葛藤は私の受験戦争の中で一番の試練だったかもしれません。両方の分野をまたぐ課外活動も行っていたので、大学等の志望理由書で二つの分野をつなげるのか。それとも一つの分野を捨てるのか。それとも一つを軸とし、もう一つを複軸とするのか。

誰に相談をしても、この件に関して最終的に決断を下せるのは自分しかいない。迷いに迷った末、最終的に腹をくくったのは出願日の3週間前でした。

Q. 最終的にどう乗り越えた? 出願への活かし方は?

自己分析で綴った将来の目標に立ち返り、再生医学という強固な一軸に絞れた!

奨学金や大学出願の志望理由書は、字数がとてつもなく限られています。そもそも、今までの体験を数百文字にまとめるなんて無理に近いような話です。

私自身、再生医学と国際関係学の両方を軸としたエッセイを書いた際には、規定の3倍くらいの字数になってしまいました。それに、両方を軸として書いてしまうと、内容が少し薄く抽象的になってしまう。かといって、いずれか一つをメインの軸として、具体的なエッセイを書く覚悟と自信がまだない。受験生で、かつ考えすぎる癖を持っている私は、決断に至るまで途方に暮れていたのを覚えています。

ですが、私はあることに気づきます。自己分析を始めたあの日、私が将来の目標として真っ先に書いたのは再生医学の道に進むことでした。高校に進学した時、生物学の授業を取る選択をしておいたのも、本当はその道に進みたかったからではないかと。

国際関係学の分野にはもちろん興味がある。しかしながら何十年も先の自分を想像したとき、私は常に再生医学分野の臨床研究医だったのです。

書類の提出まであと3週間と迫り、私は自分が本当にやりたいことについて書かなければ、良いエッセイは書けないと最終的に腹をくくりました。一旦迷いを横に置き、とにかく一度、再生医学を軸としたエッセイを書いてみたのです。

すると、今までにない情熱と思いを込めた私の中での最高傑作が出来上がりました。その瞬間、私は再生医療を軸としたエッセイにすると固く決心し、実際、奨学金や大学にもその内容のエッセイを提出しました。今振り返ってみても悔いは一切ありません。

Q.「高2」という早い時期から自己分析をやっておいてよかったと思う?

大切な軸を見出し、自分自身で納得できる最終決断をして受験に臨めた!

自己分析は、絶対に無駄にはならないと思います。たとえ、自己分析している段階では本当の「将来なりたい自分」に気付いていなくても、後々見返してみれば、その中に答えがあるのかもしれません。実際、私も自己分析を改めて振り返ってみたことで、再生医学の道に進みたいと思った理由を絞れました。

早めに自己分析を行っていなければ、おそらく私の志望理由書は、提出できたものよりだいぶ抽象的なものになっていたと思います。あのとき自己分析をしていたからこそ、早く軸を見出すことができ、二つの軸で迷いながらも考えを深め、実際にエッセイを書く段階で振り返って最終的な決断ができたのだと思います。

Q. これから自己分析を始める皆さんへ、ぜひアドバイスをお願いします!

すぐに答えが見つけ出せなくても、必ず結論はそこにある。恐れず進んで!

受験生は皆考えすぎたり、自分の決断を過剰分析してしまったりする癖があると思います。

自己分析を行ったときに結論が出なかったとしても、結論は必ずそこにあります。恋愛と一緒です(笑)。好きだと気づいていなくても、気づくべき時になると、今まで積み重ねてきた出来事を通して、その人・その分野が好きだと気づく機会がきっとあります。

情熱のある分野に対して、恐れず突っ込んでみてください。そして、自分らしい受験をしてみてください。結果がどうであれ、きっと後悔をしない選択になると思います。

Q. Route Hの講座やワークなど、ベネッセの授業を通じて自己分析を深めた経験はどう役立った?

自ら考え、答えを見つけ出す最適な場。基礎的なワークを通してコアに迫れる!

Route Hは答えを教えてくれる場所ではないのですが、「本当の自分とは」という質問への答えを探しに行くのにピッタリな場所だと思います。日本語エッセイ講座やワークシートでは、基礎的な質問に取り組みましたが、だからこそ真髄に辿り着くことができたと思います。

自己分析をしろと言われても、何をすれば良いか、自分に何を問えばいいかわからないと思います。そんな中、一つのフレームワークとして参加できるのがRoute Hの講座です。

また、質問への回答とは少し別の話になりますが、Route Hの担当者のかたから教わった、海外大学受験においてとても大切なアドバイスが一つあります― 「とにかく書いてみる」。

私もとにかく書いて、分析して、言語化したことによって、自分が本当にやりたいことを見つけられた気がします。

いかがでしたか?

自分の興味、なりたい姿を整理し、将来の目標を明確にしていったR.M.先輩。出願書類を通して「自分はどんな人で、何を大切にしているのか」を伝えるには、こうした自己分析の積み重ねが欠かせません。焦って結論を出すのではなく、先輩のように早めに考え始めて、じっくりと自分の思いや情熱を言語化していけると理想的です。「何から始めればいいかわからない」というかたは、自己分析講座などをうまく活用しながら、自分らしいストーリーを見つけていきましょう。

自己分析をひとりでできるか不安な方へ

BenesseのRoute Hではあなたの夢の実現に向けて、海外大出願のサポートを行っています。高校3年生の出願戦略・スケジュール作成、英語エッセイの添削、奨学金に向けた日本語でのエッセイ添削や面接対策はもちろん、自己分析のサポートや課外活動の計画まで、進路の段階に応じて丁寧に支援。専門スタッフが、進路相談から合格までずっと伴走します。

※この記事でご紹介している内容は2025年10月24日現在の情報に基づいています。

RECOMMEND

自分に合った進路に近づくための講座をご紹介します

LINE友だち追加で情報を逃さずゲット!

- 無料の海外進学イベントの情報

- 最新の記事更新のお知らせ

- 「簡単1分 留学おすすめ診断」 実施中